埋葬料の受給手続きって?何をすればいいの?

この記事では埋葬料の受給手続きの内容、注意事項をご紹介。

「名義変更・相続手続き表」もご用意しています。

埋葬料の受給手続き

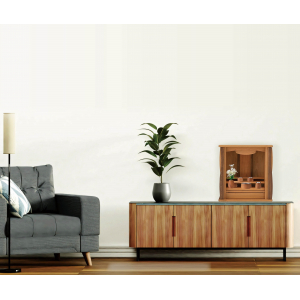

[埋葬料]と[家族埋葬料]

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から埋葬料が支給されます。

本人が死亡 の場合には[埋葬料]が、扶養者が死亡の場合には[家族埋葬料]が、それぞれ支払われます。

手続きをしないと支払われないので注意が必要です。

勤務先で手続きをしていただけない場合は、所轄の社会保険事務局で手続きを行ってください。

国民健康保険の加入者の申請先は、所轄の市町村の国民健康保険などの窓口です。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から[葬祭料]が支給されます。

申請先は所轄の労働基準監督局です。

![[埋葬料]と[家族埋葬料]](https://hoko-k-butugu.com/img/cache/e99da488-e593-46b2-95cd-d2e360249f0c.jpg)

[相続]と[名義変更]

ご葬儀が終わると、さまざまな手続きや申請をしなければなりません。

相続と名義変更について簡単に説明しますが、遺産相続や名義変更には複雑な面もあり、トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。

法律に知識が必要な時には、弁護士や公共の法律相談機関などに相談しましょう。

また、煩雑な手続きは司法書士や税理士に依頼し手続きなどを代行してもらうとよいでしょう。

![[相続]と[名義変更]](https://hoko-k-butugu.com/img/cache/b5e97634-6963-4f41-8d11-186c3a7b624b.jpg)

[相続税]とは

◆ 遺産の評価

現金以外の財産の評価は、税務当局が定めた方法により、時価で算定されます。

たとえば、不動産については、路線価格方式や倍率方式により評価領が算定されます。

◆ 非課税財産

相続税のかからない財産には次のようなものがあります。

▶︎ 生命保険金の一定額

▶︎ 死亡退職金の一定額

▶︎ 墓地・霊廟・仏壇・仏具

▶︎ 公益事業用財産

▶︎ 寄付財産など

◆ 申告と納付

申告は、相続 人全員で申告書をー通にまとめて、故人の住所地の税務署にします。

原則として申告と同時に全額現金で納付します。

名義変更・相続手続き表

遺族厚生年金(厚生年金)

◆ 申請窓口

死亡時に在職中だった場合は勤務先。 すでに退職していた場合は所轄の社会保険事務所。

◆ 備考

故人が厚生年金に加入していた場合に、 扶養家族に支払われます。

遺族基礎年金 寡婦年金死亡一時金(国民年金)

◆ 申請窓口

市町村役場

◆ 備考

故人が国民年金に加入していた場合、 遺族の方に支払われます。

受給資格に制限がありますので、詳しくは申請窓口へお問い合わせください。

遺族共済金(共済年金)

◆ 申請窓口

故人の勤務先

◆ 備考

故人が共済年金に加入していた場合、遺族に支払われます。

加入先組織によって、手続き方法・受給資格が違います。

詳細 については加入先へお問い合わせください。

所得税確定申告

◆ 申請窓口

税務署

◆ 備考

原則的に法定相続人が申告を行います。

医療費控除

◆ 申請窓口

税務署

◆ 備考

税金還付

納税義務消滅申告

◆ 申請窓口

市町村役場

◆ 備考

自動車税など

相続税

◆ 申請窓口

税務署

生命保険金

◆ 申請窓口

生命保険会社 ほか

◆ 備考

生命保険は、生命保険会社の[生命保険]のほか、郵便局の[簡易保険]、勤務先で加入している[団体生命保険]、会社 経営者などが加人する[経営者保険]などがあります。

詳しくは加入先へお問い合わせください。

労災保険(遺族補償金)

◆ 申請窓口

勤務先か、労働基準監督署

◆ 備考

業務上・通勤上の傷病で死亡した場合に給付されます。

遺族厚生年金(厚生年金)

◆ 申請窓口

加入先金融機関

◆ 備考

現在では生命保険付きの住宅ローンが一般的です。

住宅ローンに生命保険がついている場合、その生命保険金をローン返済にあてます。